Arbeiterehepaar

in einem Straßenbahnwagen in Hamburg Bahrenfeld 1936

Arbeiterehepaar

in einem Straßenbahnwagen in Hamburg Bahrenfeld 1936

© Museum der Arbeit

Vorbau des Straßenbahnwagens meiner Großeltern, 1928,

© Foto: Ursula und Anke Schulz

© Anke Schulz

Bauwagen, Straßenbahnwagen, Eisenbahnwagen

"Verkauf von Reichsbahnwagen zu Siedlungszwecken

Berlin, den 24. Dezember 1931

In letzter Zeit laufen verschiedentlich Gerüchte über den Verkauf

von Reichsbahnwagen zu Siedlungszwecken um. Die Reichsbahn gibt die Wagenstätten,

die sie wirklich als alt ausmustert, zu einem Verkaufspreis von etwa 250 RM

frei Standort ab. Es stehen ihr verhältnismäßig wenig Wagen

dafür zur Verfügung. Jährlich kommen etwa 1000 Personenwagen

und 8000 Güterwagen zur Ausmusterung. Zum Teil braucht die Reichsbahn diese

Wagen selbst als Unterbringung für ihr an der Strecke arbeitendes Personal

und zu Materialzwecken. Soweit dem Publikum noch nutzbare Kästen zum Kauf

zur Verfügung stehen, muß darauf Rücksicht genommen werden,

daß es sich um verbrauchte Wagenkästen handelt, die sich kaum für

Wohnräume, sondern nur für Ställe eignen."

Viele arbeitslos gewordene Arbeiter, die die Miete für die kleinen Arbeiterwohnungen

in St. Pauli und Altona nicht mehr zahlen konnten, mussten improvisieren. So

mancher konnte einen Bauwagen, einen Straßenbahnwagen oder gar einen Eisenbahnwagen

organisieren und lebte darin, teilweise auf Pachtland, auf dem Gelände

von Kleingartensiedlungen, teilweise aber auch auf Ländereien, die brach

lagen und wild besiedelt werden konnten. Erich Kästner hat dieser Siedlungsweise

mit der Figur des »Nichtrauchers« in seinem Kinderbuch »Das

fliegende Klassenzimmer« ein liebevolles Denkmal gesetzt. In einem Kleingartenverein,

verarmt und arbeitslos, wohnt der gemütlich Pfeife rauchende »Nichtrauchers«

in einem Eisenbahnwagen eines Nichtraucher-Abteils: "Er hatte ihn, als

er vor einem Jahr in die Gartenkolonie zog, für hundertachtzig Mark von

der Deutschen Reichsbahn gekauft, ein bisschen umgebaut und lebte nun darin.

Die kleinen weißen Schilder, auf denen ‚Nichtraucher' stand, hatte

er am Wagen stecken lassen. ... Mit einem kleinen Kanonenofen, dessen blauschwarzes

Rohr zum Dach herausschaute und manchmal schrecklich qualmte, hielt er sein

komisches Haus warm.'. Erich Kästner hat diese fiktive Gestalt der damaligen

Wirklichkeit abgelauscht. Derartige Bauwagen- und Straßenbahnsiedlungen

gab es auch in Hamburg, so in Bahrenfeld und Lurup. Auch meine Großeltern

siedelten zeitweilig auf diese Art und Weise:

|

© Museum der Arbeit |

Vorbau des Straßenbahnwagens meiner Großeltern, 1928, © Foto: Ursula und Anke Schulz |

"Ernst und Anna Riemenschneider ersteigerten als junges Paar einen ausrangierten Straßenbahnwagen, den sie auf billigem Pachtland in Bahrenfeld zur Wohnung umfunktionierten. Um seine kleine Familie durchzubringen, bot Ernst sich an, für Eimsbüttler Bürgerfamilien den Müll zu entsorgen. Anna bekam 1928 eine zweite Tochter, Ursula. Zwei kleine Kinder, eines davon körperlich und geistig behindert, in einem Straßenbahnwagen ohne fließend Wasser, ohne Toilette, nur mit einem Vorbau. Das Foto zeigt Ernst und Anna mit ihren beiden kleinen Töchtern und Freunden vor dem Vorbau dieses Straßenbahnwagens. Der Straßenbahnwagen selbst ist leider nicht gut zu erkennen. Er wurde notdürftig ausgestattet und mit diesem Vorbau versehen, der eine bescheidene kleine Küche beherbergte, sogar einen kleinen Kanonenofen. Die älteste Tochter war, als Zangengeburt, behindert zur Welt gekommen und musste besonders betreut werden. Dafür war kaum Zeit vorhanden, beide Elternteile mussten jede Gelegenheitsarbeit annehmen, die sich ihnen bot, und wenn es das Heruntertragen des Mülls der Bürgerfamilien war. Die zweitälteste Tochter Ursula war in dem strengen Winter 1928/29 gerade 10 Monate alt gewesen. Um das Kind vor dem Erfrieren zu retten, legten die Eltern es vor den geöffneten Backofen. 1931 konnten sie den Straßenbahnwagen verkaufen und mit dem Erlös ein Grundstück in Lurup anzahlen, das überwiegend Sumpfland und als Müllhalde genutzt worden war."

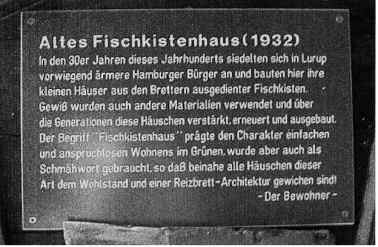

Fischkisten, Behelfsheime, Buden und Hütten

© Foto: Archiv

Thälmann Gedenkstätte

© Foto: Archiv

Thälmann Gedenkstätte

Arbeitslose und obdachlose Arbeiter organisierten sich auf unterschiedlichstem Wege ihren Überlebensraum, wer keinen Straßenbahnwagen organisieren konnte, musste sich etwas anderes einfallen lassen. In vielen Stadtrandgebieten und Landgemeinden rund um Altona und Hamburg entstanden "Kistendörfer", so am Rübenkamp, in Bergedorf, Rothenburgsort, auf dem Ohmoor in Lokstedt und auf der Horner Geest. Die "Kistendörfler" in Lurup und Osdorf waren überwiegend ehemalige Beschäftigte der Fischindustrie in Altona gewesen, die günstig an Fischkisten herankommen konnten, aus denen diese "Kistendörfer" entstanden. So kam es zu den sprichwörtlich geworden "Fischkistensiedlungen" in Lurup und Osdorf.

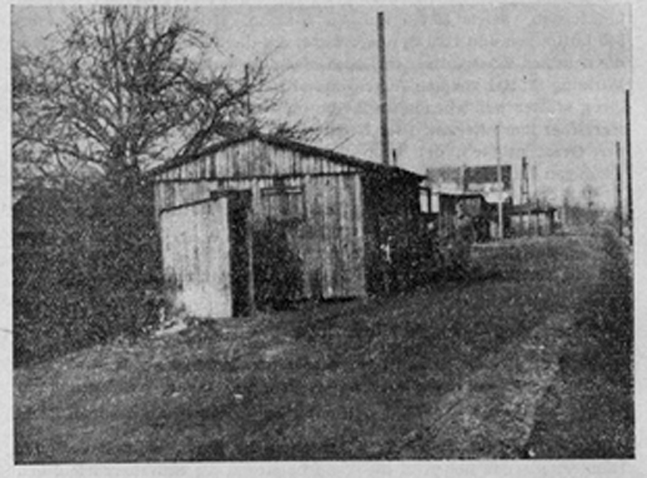

heute als Schuppen genutzte Fischkistenhütte aus den 1930er

Jahren in Hamburg Osdorf

heute als Schuppen genutzte Fischkistenhütte aus den 1930er

Jahren in Hamburg Osdorf

© Foto: Anke Schulz

Mit Beginn der Wirtschaftskrise errichteten

Arbeits- und Wohnungslose aus Altona "wilde" Laubenkolonien auf der

Feldmark zwischen den Dörfern (Osdorf und Lurup, A-S.) Als Baumaterial

dienten Verpackungsabfälle der Fischfabriken. Daher wurden die Behausungen

auch als "Fischkistendörfer" bezeichnet.

Es waren vor allem die Ärmsten der Armen, die damals mit Kisten aus der

Fischindustrie Hütten errichteten. Die Fischkisten waren nur wenige Millimeter

dick, fast so wie Sperrholz. Die Gesundheitspolizei ging teilweise gegen das

Lagern von Fischkisten in Altona vor, weil es Beschwerden von Anwohnern gegen

die Geruchsbelästigung gegeben hatte. Man kann sich vorstellen, welchem

Gestank die Menschen ausgesetzt waren, die nur diese Baumaterialien zur Verfügung

hatten. Schon allein aufgrund des Körpergeruchs wurden sie so als Ärmste

der Armen für ihre Umgebung erkennbar und eigneten sich dadurch besonders

leicht als Opfer von Stigmatisierungen und Ausgrenzungen. Wo haben sich Fischkistensiedlungen

genau befunden? Während meiner Recherche für dieses Buch hatte ich

teilweise den Eindruck, dass sich die Fischkistensiedlungen wie so manche versunkene

Stätte mit der Aura des Geheimnisvollen umgaben, jeder Zeitzeuge hatte

seinen eigenen Ort, an dem die »eigentliche Fischkistensiedlung Lurups«

gewesen sein sollte. Es müssen also an vielen Orten Menschen Fischkisten

und ähnliche Materialien zum Bauen benutzt haben. In Chroniken und Zeitungsartikeln

werden diese Siedlungen mit Adjektiven belegt wie "anarchisch" und

illegal, "wild" und "unerlaubt". Viele dieser Siedlungen

entstanden also entgegen den Baugesetzen und können mit der Siedlungsbewegung

im heutigen Mexiko oder Brasilien verglichen werden: Obdachlose nahmen selbst

ihr Schicksal in die Hand und siedelten dort, wo Land frei war.

selbstgebaute Hütte, selbstgebautes Dreirad, 1936

selbstgebaute Hütte, selbstgebautes Dreirad, 1936

© Foto: Ursula und Anke Schulz

Es gab also zahlreiche Orte, an denen sich Fischkistensiedlungen befunden haben. Zum einen in der Nähe des Wäldchens an der Luruper Hauptstraße, gegenüber dem heutigen Dahliengarten, und in der Nähe der Siedlung Morgenröthe. Zum anderen in Osdorf - Nord und in der Nähe vom Swatten Weg. Es gibt auch Berichte über Fischkistenhütten auf dem Grunde stillgelegter Kiesgruben in Lurup und Osdorf. An sie erinnert heute kaum noch etwas. Fotos gibt es kaum, die Menschen waren so arm, dass ein Fotoapparat nicht organisiert werden konnte - und wer hätte damals gerne die eigene Not in einem Foto verewigt? Einige wenige Pressefotos aus damaligen Tageszeitungen zeigen eine erschreckende Armut. Die Zuschreibung, dass einige der Bewohner »Zigeuner« gewesen seien, lässt vermuten, dass sich auch Sinti und Roma unter dieser Bevölkerungsgruppe befanden.

Neben Fischkisten wurden die unterschiedlichsten

Materialien benutzt, um einigermaßen bewohnbare Räume zu errichten.

Abbruchmaterialien waren die Regel. Auch von Eierkisten ist mir berichtet worden,

zwar kaum vorstellbar, aber durchaus möglich. Die Eierkisten bestanden

aus wenigen Millimeter dickem Sperrholz. Die Obdachlosen nutzten jedes Material,

das sie vor Wind und Wetter schützte.

Eine Bewohnerin der Siedlung Farnhornweg erinnert sich an die Siedlung Morgenröthe

und angrenzende Gebiete, auf denen Menschen damals mithilfe von Fischkisten

zu bauen begannen:

"Es fing ungefähr bei dem Morgenrötheweg an. Alles das, was jetzt

Kleingartengebiet ist, das war das Fischkistendorf. Direkt angrenzend an den

Farnhornweg. Es waren nur Baracken, es waren wilde Siedlungen, die Leute kamen

aus dem städtischen Bereich. Die konnten keine Miete mehr zahlen und benutzten

Fischkisten und Eierkisten. Meine Eltern haben auch aus Eierkisten ihre ersten

Möbel gebastelt, in Altona war eine Eierhandlung, da kauften wir die Eier

und auch das Holz, in dem sie verpackt waren, das war Kistenholz. Die Fischkisten

waren ein bisschen dicker als Sperrholz und wurden geschruppt und getan, damit

der Gestank raus ging. Die haben gestunken, ist ja ganz logisch.

Die Leute waren sehr arm, aber dass sie geklaut haben kann man nicht sagen,

da haben keine Rabauken gewohnt. Die wurden auch nachher ein bisschen betreut

von der Arbeiterwohlfahrt. Die das nötig hatten - es waren ja viele Kinder

da, das waren ja meistens kinderreiche Leute gewesen - die bekamen mal ein Paket

oder was gespendet wurde. Das Bauland war Wiese gewesen, Acker und so, und hat

der Stadt gehört. Die Siedlung wurde in den Nachkriegsjahren immer schöner,

Jahr für Jahr, die Leute haben vieles abgerissen, neu gebaut, bis vor einigen

Jahren standen noch einige Häuser aus der Zeit. Die Leute haben da ja auch

richtig gewohnt, nach dem Krieg, da durften diejenigen, die vorher schon in

den Häusern gewohnt hatten, bis zum Lebensende wohnen bleiben."

Am Kleiberweg bietet heute noch dieses Schild auf einem alten Haus einen der zahlreichen Hinweise für 'Fischkistensiedeln':

© Foto: Jeske

|

Der Übergang vom wilden

Siedeln, das Nutzen von Kleingärten und von Organisationen der Arbeiterbewegung

betreuten Siedlungen war also fließend. Wurde zunächst vielleicht

Material aus der Fischkistenindustrie benutzt, um zu bauen, konnten viele

sich im Laufe der Jahre andere Materialien organisieren und die Hütten

besser ausbauen. Die Menschen versuchten durch Selbsthilfe der Armut zu

entkommen. Wie gestaltete sich der Alltag unter solchen Bedingungen? Beispielhaft

für die vielen Menschen, die um ihre Existenz kämpften, soll

hier wieder von meinen Großeltern Ernst und Anna Riemenschneider

berichtet werden, die in der Eckhoffstraße (heute Jevenstedterstraße)

zu siedeln begannen, nachdem sie in einem Straßenbahnwagen in Bahrenfeld

gewohnt hatten.

Mit einem aus Schrott zusammengebastelten Handwagen wurde von dem frisch erstandenen Grundstück in Lurup der Müll, Schlacke, Knochen, Papier und organischer Müll, den möglicherweise sogar die Stadtreinigung dort abgelagert hatte, abgefahren. Gräben wurden gezogen, Muttererde wurde aus einem an der Straße liegenden Graben organisiert und auf dem Boden aufgetragen. Aus Abbruchholz und Pappe baute das junge Paar zunächst eine Hütte. Im Lauf der Jahre wurde daraus erst ein kleines Häuschen und dann ein richtiges Haus, dem man heute die Geschichte seiner Entstehung kaum noch ansieht. |

Eckhoffstraße, Lurup, 1931

Eckhoffstraße, Lurup, 1931

© Foto: Ursula und Anke Schulz

Anfangs wurde das Haus nur geringfügig

unterkellert, ein kleiner Schacht, ein Meter hoch, wurde ausgegraben und mit

dem eisenhaltigen Sand und Geröll ein Fundament gegraben. Sand und Geröll

wurden eimerweise aus dem Untergrund des Grundstückes ausgehoben. Der Grundwasserspiegel

war so hoch, dass der selbstgemauerte Keller in der Anfangszeit praktisch immer

unter Wasser stand. Zur Drainage wurden mit Hilfe des Handwagens Löcher

geschaufelt, bei Regen und Tauwetter stieg der Grundwasserspiegel und füllte

den Keller. Das änderte sich erst, als für den Bau des Stellinger

Stellwerks der Grundwasserspiegel dieser Region abgesenkt wurde. Bei Kriegsbeginn

musste der Keller auf behördliche Anordnung zu einem »Luftschutzkeller«

ausgebaut werden. Die ganze Familie - auch die damals elfjährige Tochter

Ursel - hob eimerweise den Sand aus, stützte den Boden ab, mauerte per

Hand. Bei Luftangriffen flohen Mutter und Tochter in den Keller. Für die

Konstruktion des Hauses konnte kein Architekt oder Ingenieur zu Rate gezogen

werden. Ernst Riemenschneider konstruierte das Haus eigenständig. Es wurde

aus vielen Materialien erstellt. Abbruchmaterialien, auf vielfältigen Wegen

organisiert, auf dem Schwarzmarkt oder in Tauschhandel. Es konnte immer nur

dann weitergebaut werden, wenn sich wieder ein Teil, Zement, Holz, Fensterrahmen

o.ä. organisieren ließ. So dauerte der Hausbau viele Jahre. Freunde

und Verwandte halfen gegen Produkte aus dem Garten mit. Nachdem das Haus stand,

begann die Familie ein weiteres Gebäude zu bauen. Ein Stallgebäude

wurde hinter dem Haus errichtet. Nahe der Damaschkestraße (heute Farnhornweg)

war eine Kiesgrube, die 1939 so gut wie stillgelegt war. Sie war bereits ganz

mit Gartenschutt angefüllt worden. Mit Zinkwannen und Handwagen schleppten

die Männer Kies für die Decke eines Stalles zu Fuß zum Grundstück.

Ein Verwandter, der in eine Hamburger Fabrik dienstverpflichtet worden war,

organisierte aus dieser Fabrik armlange Eisenrohre für die Wasserleitung,

die so Stück für Stück mit vielen Muffen gelegt werden konnte.

Wie auf den Fotos gut zu erkennen ist, nutzte die Familie jeden Flecken Land.

Nicht nur Gemüse und Obst für den Eigenbedarf, mit den Jahren konnten

eine eigene kleine Kirschplantage, einige Apfel- und Birnenbäume, gepflanzt

werden, und ein wenig Kleinvieh - Enten, Gänse, natürlich Hühner,

aber auch zwei bis drei Schafe und manchmal Schweine den Lebensstandard erhöhen

helfen. Eine bescheidene Landwirtschaft sogar mit Kartoffelanbau sicherte die

Ernäherung der Familie in den Kriegsjahren. Kirschen wurden beispielsweise

an Marmeladenfabriken verkauft, dafür mussten sie sorgfältig mit der

Schere mit dem Stiel abgeschnitten werden, die Marmeladenfabrik nahm nur bestgewachsene

Früchte. Das war Arbeit der kleinen Tochter Ursel. Sogar einen Pfirsichbaum

gab es. Die Pfirsiche wurden reif, ebenso Weintrauben und Tabak. Viele Produkte

aus dem eigenen Garten wurden auf dem Altonaer Fischmarkt getauscht, verkauft,

und sicherten das Überleben der Familie. Um die Wasserversorgung zu sichern,

hatten die Männer eine Pumpe gelegt, für die Fäkalien eine Klärgrube

gebaut. An das allgemeine Wassernetz wurde das Grundstück erst nach 1950

angeschlossen, nachdem ein Gesetz erlassen worden war, das den Anschluss an

das städtische Wassernetz verpflichtend regelte.

Der Garten war also für das Überleben der von Arbeitslosigkeit betroffenen

Arbeiterfamilien entscheidend. Ohne Subsistenzwirtschaft, also ohne Selbstversorgung,

hätten manche Familien hungern müssen. In einer Zeit, in der Lohnarbeit

nicht das Überleben sichern konnte, griffen die Menschen auf vorindustrielle

Traditionen zurück, auf Ackerbau und Viehhaltung für den Eigenbedarf,

und eroberten sich so auch ein Stück Unabhängigkeit von der zusammengebrochenen

kapitalistischen Weltwirtschaft.

Dieser Inhalt ist unter einer Creative

Commons-Lizenz lizenziert.